YouTubeで開く

表のカテゴリーの項目などで、同じ値が空白になっている表に対し、空白を全て埋める方法について解説しています。

00:00 挨拶

00:21 空白を上のセルの値で埋める方法

03:08 まとめ

▼準備ファイル▼

IT予備

業務効率化のコツが無料で学べる!Excelなどの解説&配布サイト

表のカテゴリーの項目などで、同じ値が空白になっている表に対し、空白を全て埋める方法について解説しています。

00:00 挨拶

00:21 空白を上のセルの値で埋める方法

03:08 まとめ

▼準備ファイル▼

特定のシートを瞬時に選択する方法について、3通りの方法を解説しています。

シート数の多いExcelファイルを操作する時に、役立つ方法です。

00:00 挨拶

00:40 方法1(先頭または末尾のシートへの移動)

01:07 方法2(特定のシートへの移動)

01:40 方法3(隣のシートへの移動)

03:00 小技

04:56 まとめ

マトリックス表を1行1データのリスト形式の表に変換する方法について解説しています。

また、動画内では、マトリックス表からピボットテーブルを作成する方法についても解説しています。

00:00 挨拶

01:26 準備

01:53 マトリックス表からピボットテーブルを作成

05:12 ピボットテーブルからリスト形式の表を作成

07:30 まとめ

▼準備ファイル▼

テーブルを参照する際に活用できる「構造化参照」を用いた数式の書き方について解説しています。

00:00 挨拶

00:41 準備

01:15 テーブルの作成

02:21 構造化参照の活用

07:35 構造化参照の活用2

11:31 まとめ

テーブルについての解説は以下になります。

>【1-07】テーブルの活用方法

▼準備ファイル▼

保守的な表を実現する「テーブル」という機能の作成方法から使用方法まで解説しています。

00:00 挨拶

01:06 準備

01:42 テーブルの作成

04:15 テーブルの設定

08:34 テーブルの用途

14:34 まとめ

構造化参照についての解説は以下になります。

>【2-06】テーブルの「構造化参照」とは

▼準備ファイル▼

表(テーブル)の絞り込みを効率的に行うことができる「スライサー」という機能について解説しています。

よく絞り込みを行う項目に関しては、フィルター機能のフィルターボタンから操作するよりも、効率的に絞り込みを行うことができます。

00:00 挨拶

00:09 スライサーの有無で操作を比較

02:09 スライサーの設定

07:08 スライサーの操作

08:51 まとめ

シート上の罫線を効率的に操作する方法になります。

また、罫線を含むセルをコピーした際に、反映される場合と反映されない場合の設定の違いについても解説しています。

00:00 挨拶

00:20 罫線を設定するショートカット

00:40 基本的なショートカット

04:39 別のショートカットとコピー時の罫線の有無の原因

11:35 まとめ

指定した範囲内のセルの値を基準に、列幅を自動調整する方法について解説しています。

00:00 挨拶

00:15 列幅を自動調整する方法

01:57 ショートカット

04:14 まとめ

「文字列の数字」を瞬時に「数値」に変換する方法について解説しています。

00:00 挨拶

00:12 文字列の数字が混ざっているとダメな理由

01:08 一括で数値に変換する方法

04:31 まとめ

意外と知られていないが、実は便利な小技を10個解説しています。

00:00 挨拶

00:13 ①空白が上になるように並べ替えする方法

02:55 ②表の途中に行を瞬時に挿入する方法

04:02 ③列幅を瞬時に自動調整する方法

05:19 ④データ行を簡単に移動する方法

06:13 ⑤表の中からランダムに値を抽出する方法

08:06 ⑥セルの複数選択のミスを減らす方法

10:03 ⑦連続したアルファベットを入力する方法

14:31 ⑧表の中の一部の罫線を瞬時に消す方法

15:43 ⑨マウスホイールを使って横方向にスクロールする方法

16:43 ⑩フォームを活用して表を操作する方法

20:04 まとめ

Excelの参照演算子には「半角スペース」というものがあります。

(例)=A1:A10 B2:D2

この演算子の使い方と活用例について解説しています。

00:00 挨拶

00:59 準備

01:11 空白の演算子とは

02:16 活用例

09:33 活用例(応用)

23:42 補足

23:57 まとめ

▼実践用ファイル▼

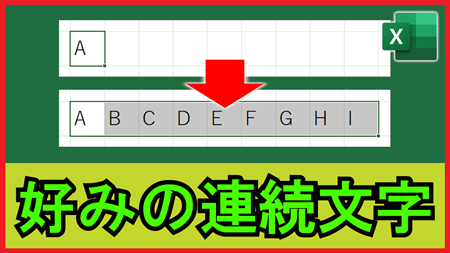

A,B,Cや、①,②,③などといった好みの連続した文字(記号)を簡単に入力する方法について解説しています。

00:00 挨拶

00:21 連続した文字の入力

06:30 ユーザー設定リストの活用

09:14 まとめ